明治の文豪・正岡子規と時を超える旅 - 日暮里駅 子規庵訪問記

2025/04/03

東京の喧騒を離れ、時を遡る静寂の一日。日暮里の先にある子規庵で、私は明治の文豪の息吹に触れる贅沢な時間を過ごしてきました。

目 次 [show]

迷路のような路地の先に佇む文学の聖地

4月2日、水曜日。春の柔らかな日差しを浴びながら、日暮里駅から徒歩15分ほどの場所にある子規庵を訪ねました。谷中銀座の賑わいを後にし、静寂に包まれた谷中墓地を抜け、夏目漱石の小説にも描かれた風情ある「芋坂」を下っていきます。羽二重団子の老舗を過ぎると、そこには入り組んだ路地の迷宮が広がっていました。

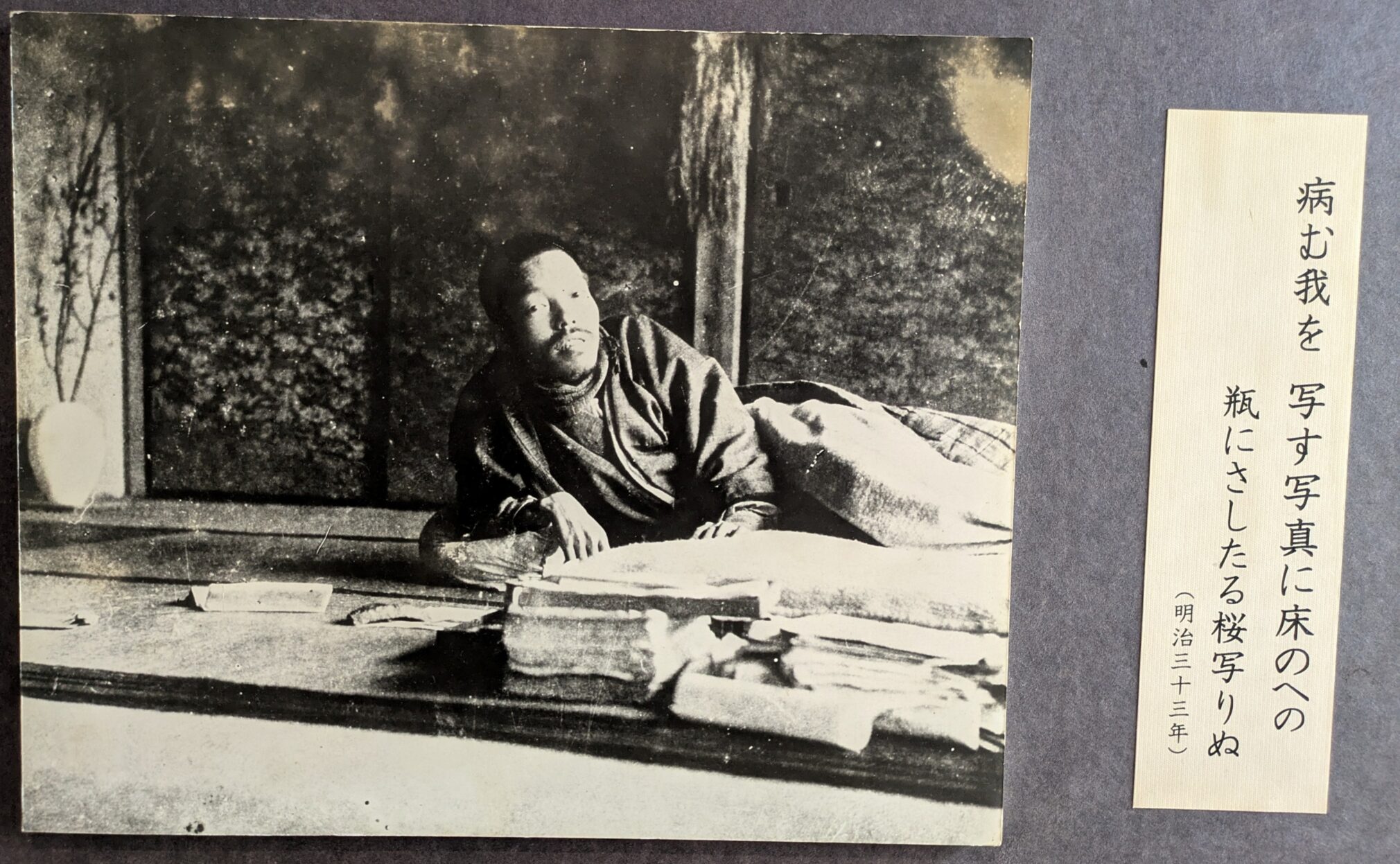

結核と闘いながらも執筆を続ける正岡子規の貴重な写真(明治33年頃撮影)。横になったままの姿勢で原稿用紙に向かう姿は、その不屈の精神を物語る。右側の文字には「病む我を写す写真に床の上のさしたる桜写りぬ」と記されており、病床にあっても自然美への感性を失わなかった子規の心情が表れている。

空間を超えて対話する時間

「GoogleMapがなければ絶対に辿り着けなかっただろう」と思わずつぶやきながらも、その隠れ家のような佇まいが、訪問の期待感を一層高めてくれました。

平日ということもあり、訪問者はまばら。このことが幸いし、明治時代へと想いを馳せる貴重な静寂の時間を得ることができました。ここは単なる博物館ではなく、明治の文豪・正岡子規が生涯の最後に活躍した仕事場兼住処を忠実に再現した文学の聖地です。

現代に保存されている子規庵の外観。木と障子で作られた純和風の建築様式は、明治時代の面影をそのまま残している。縁側から見える小さな庭は、子規が病床から眺め、多くの俳句に詠んだ自然との交流の場。今もなお文学を志す人々の心の拠り所となっている場所。

苦痛の中で咲いた文学の花

正岡子規は、結核との壮絶な闘病生活の中で、写実主義を追求しました。写実主義とは、理想化や美化を避け、目の前の現実をありのままに描写しようとする芸術・文学の手法です。子規はこの精神に基づき、庭に咲く草木の細やかなスケッチや、自らの病の苦しみを赤裸々に記した日記を残しました。彼の「仰臥漫録」は、死と向き合う人間の苦悩と尊厳を伝える貴重な記録となっています。

彼は「日本新聞」(現在の「日本経済新聞」の前身で、1889年に創刊された総合紙。当時の知識人や文化人に広く読まれ、子規は「日本」の文芸欄で俳句や短歌の革新運動を展開しました)に自身の作品を発表することを何よりの生きがいとしていました。

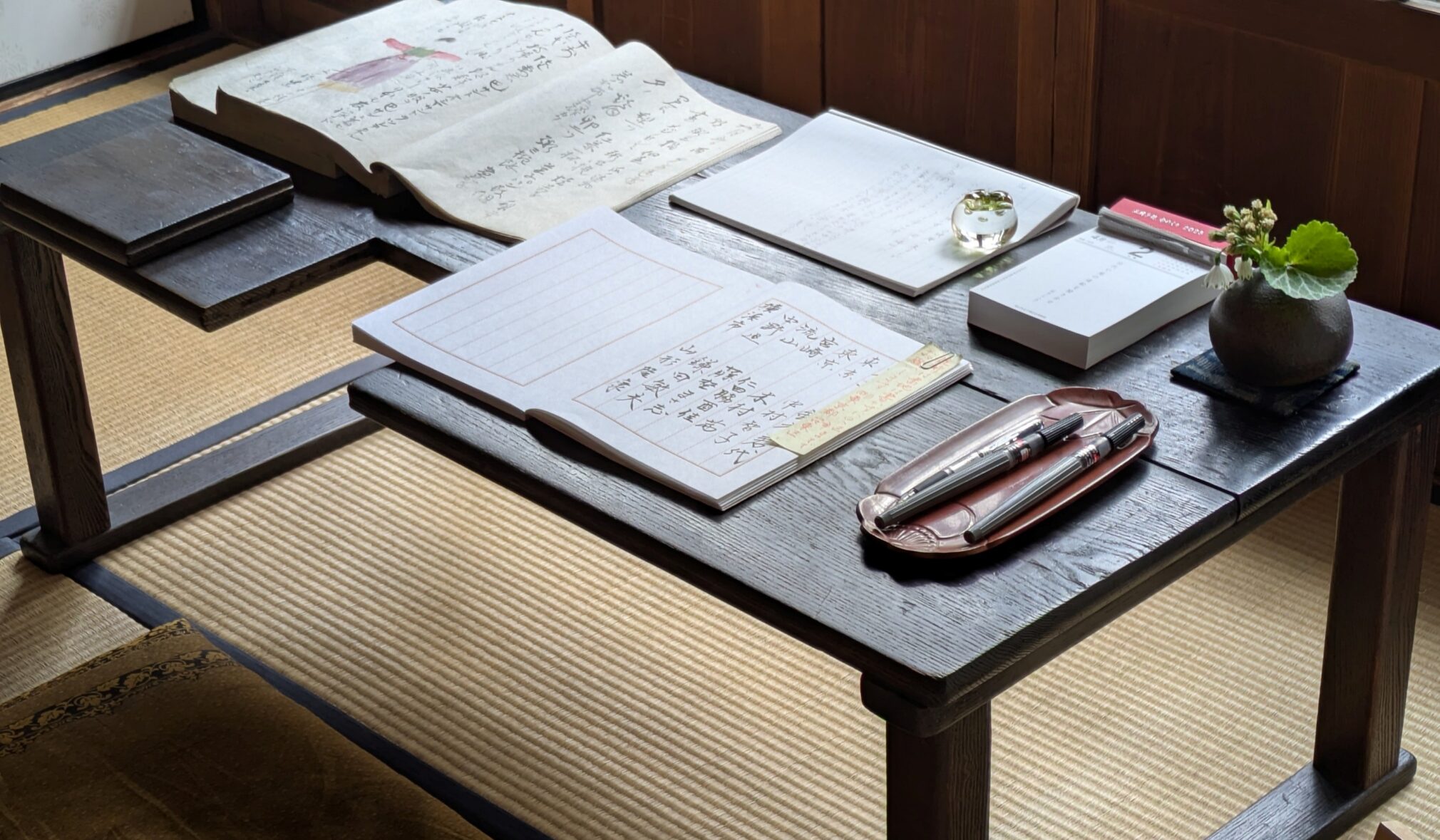

病床に伏しながらも創作を続けた子規の仕事場。質素な書き物机には原稿用紙が広げられ、筆と硯が置かれている。畳の上に据えられた低い机は、横臥したままでも執筆できるよう工夫されていた。小さな花を活けた一輪挿しは、自然を愛した子規の精神を象徴している。

家族愛と文学の情熱

子規は故郷・愛媛から母と妹を呼び寄せ、病の身でありながらも家族を経済的に支え続けました。限られた命の中で、文学への情熱と家族への愛を両立させようとした姿勢に、深い感銘を受けました。

同時代を生きた夏目漱石とは親交が深く、この子規庵では門下生たちと共に句会も開かれていたそうです。想像してみてください—同じ空間で、日本文学史に名を残す巨匠たちが言葉を交わし、文学の未来について熱く語り合う姿を。

明治時代の貴重な集合写真。中央に座る正岡子規を取り囲むように、文学の道を志す若者たちが集まっている。左下に貼られた切手は後年、子規を顕彰して発行されたもの。この写真は、近代日本文学の黎明期を担った人々の熱意と結束を伝える歴史的資料。

過去と現在をつなぐ表現の場

子規は俳句を通して人間の真実を見つめ、文芸活動に命を捧げました。現代に置き換えるなら、私たちのブログ投稿やSNSでの表現活動も、その精神を受け継いでいるのかもしれません。日々の思いや観察を言葉にし、世に問うという行為の本質は、時代が変わっても変わらないのですね。

診断士という仕事柄、普段は訪れないような場所へ足を運ぶことで、思いがけない心の変化や発見があります。子規庵訪問は、忙しい日常から離れ、文学の力と人間の生き様について静かに思いを巡らせる、貴重な時間となりました。

明治の面影を色濃く残す子規庵の外観。木と障子で構成された純和風の建築は、百年以上の時を超えて文豪の息吹を伝える。縁側から見える小さな庭は、病床から子規が眺め、多くの俳句に詠んだ自然との対話の場。文学を志す人々の心の拠り所となる静謐な空間。

皆さんも機会があれば、ぜひこの隠れた文学スポットを訪ねてみてください。そこには、百年以上の時を超えて、今なお私たちの心に語りかける文豪の精神が息づいています。